1.3. Características de un alumno de origen inmigrante: Condiciones psicológicas, sociológicas, pedagógicas y culturales de un alumno inmigrante

La ola migratoria está aumentando con los años, y crea desafíos para garantizar la integración social y la adaptación de los migrantes. El 32% de la población migrante son niños y adolescentes, sobre todo menores de 18 años, tal y como denunció la ACNUR en 2020 (Spiritus-Beerden, 2020). Para los niños migrantes que comienzan una nueva vida en un nuevo país es importante adaptarse a la nueva cultura y al entorno, aprender el idioma nacional y hacer nuevas amistades. Dado que el proceso de migración y adaptación puede suponer un alto riesgo para las familias y los niños migrantes, estos son factores que ayudan a los niños migrantes a mejorar su condicionamiento psicológico, sociológico, cultural y pedagógico. Para continuar, basándose en su investigación (2020), la autora Spiritus-Beerden, que estudió las características de los profesores y el bienestar de los niños migrantes en la escuela, reconoció la importancia que tiene la educación en el desarrollo de la autoestima de los niños migrantes y, por tanto, del desarrollo emocional y el bienestar.

Los autores Bonefeld y Dickhäuser (2018) se refirieron a la profecía autocumplida (Rosenthal y Jacobson, 1968 y Jussim y Harber, 2005), que apoya que las actitudes y los logros de los niños son impulsados por las expectativas de sus maestros. En el caso de los comportamientos de los alumnos inmigrantes, las interacciones diarias entre los profesores y los alumnos definen las formas de adaptación y rendimiento de los alumnos inmigrantes en el aula. Teniendo esto en cuenta, los profesores deben identificar y evaluar las personalidades y necesidades de sus alumnos inmigrantes, así como las de los demás alumnos, con el fin de mejorar una educación más inclusiva e intercultural, al tiempo que se centran en los efectos a largo plazo relativos a su rendimiento y logros personales y educativos. Deben prestar atención a las características individuales de sus alumnos inmigrantes, teniendo en cuenta su resiliencia pedagógica, sociológica, cultural y psicológica. Dicha resiliencia hace referencia a su capacidad para el proceso y el resultado de adaptarse con éxito a experiencias vitales difíciles o desafiantes (American Psychological Association, 2022).

Para profundizar en los párrafos anteriores, es esencial comprender inicialmente las condiciones culturales de un estudiante inmigrante. Según Daniel y Wassell (2002; citado en OCDE, 2018, p.31), “La resiliencia se refiere a la capacidad de un individuo para superar la adversidad y mostrar un ajuste positivo. La vulnerabilidad de los individuos a las dificultades no solo depende del propio individuo, sino también de su entorno y de la interacción entre ambos”. En otras palabras, la resiliencia está relacionada con la adversidad y el ajuste. Para analizarlo, la adversidad se refiere a la migración como un proceso de superación de dificultades y de asentamiento en una nueva sociedad para construir una vida mejor. Los que emigran rompen las interacciones sociales y cuestionan su seguridad social, aprenden a adaptarse en una nueva comunidad, aprenden un nuevo idioma, crean redes sociales, etc.

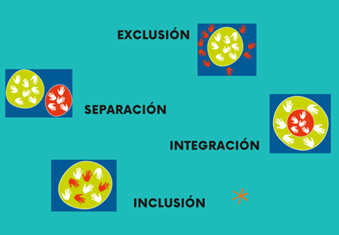

En términos de adaptación, los profesores deben ser capaces de considerar cómo los estudiantes migrantes pueden adaptarse en el sistema educativo y responder positivamente a las normas escolares para “tener éxito” social, académico y emocional. Como la migración puede describirse como una “experiencia que cambia la vida” (OCDE, p.32), es importante hacer hincapié en el Modelo de Aculturación de Berry (Worthy, Lavigne & Romero, 2021) que se centra en cuatro estrategias de aculturación, asimilación, separación, integración, marginación (Han, Bery, Zheng, 2016) que pueden en tal caso, afectar negativa o positivamente a la adaptación exitosa de los niños migrantes. Por ejemplo, la asimilación tiene lugar cuando los niños adoptan las normas de la cultura dominante, en lugar de su cultura original. La separación, sin embargo, funciona a la inversa, ya que se manifiesta a través del rechazo de la cultura dominante. La integración, en cambio, se produce cuando los niños adoptan y mantienen tanto las normas de su cultura dominante como las de origen, lo que significa que son biculturales. La marginación se produce cuando los niños rechazan tanto su cultura de origen como la dominante. Los autores Bhugra y Becker, 2005 sostienen que “la migración implica la pérdida de lo familiar, incluyendo el idioma, las actitudes, los valores, las estructuras sociales y las redes de apoyo”.

Hablando del condicionamiento cultural de los niños inmigrantes, la cultura y la identidad están interconectadas, ya que la cultura puede definir la identidad, que refleja la forma en que los niños se ven a sí mismos en comparación con otras personas. Por estas razones, la identidad social puede verse fácilmente afectada por los roles y normas sociales de una nueva comunidad, y los cambios culturales pueden causar un condicionamiento estresante en lo que respecta a la salud mental y la autoestima de los niños migrantes. Para continuar, se destaca que existe un debate acentuado por los científicos sociales, sobre si es racional utilizar el término “integración” o el término “inclusión”. Para explicarlo, al igual que los niños inmigrantes necesitan encontrar formas efectivas de adaptarse a la nueva comunidad, la sociedad debe adaptarse y ser inclusiva con su todos (European Students’ Union, 2016, p. 10).

En relación con la integración e inclusión, hay que prestar atención a las condiciones sociológicas de los alumnos inmigrantes. El Modelo de Interacción Contextual (Cortes, 1986) se refiere a los factores que influyen en el funcionamiento educativo de los estudiantes de origen migratorio, en relación con su contexto socioeconómico (Vanegas Rojas, Hoyos Giraldo, Martínez Espinel & Gómez Anaya, 2018). Cortés se centra en las relaciones paternofiliales, el entorno socioeconómico y cultural, así como el nivel educativo que adquieren los estudiantes. Al comprender esos factores, los profesores pueden observar y definir mejor el progreso y el rendimiento educativo. El propio Modelo destaca una conexión interactiva y dinámica entre la sociedad y la educación.

En relación con la integración e inclusión, hay que prestar atención a las condiciones sociológicas de los alumnos inmigrantes. El Modelo de Interacción Contextual (Cortes, 1986) se refiere a los factores que influyen en el funcionamiento educativo de los estudiantes de origen migratorio, en relación con su contexto socioeconómico (Vanegas Rojas, Hoyos Giraldo, Martínez Espinel & Gómez Anaya, 2018). Cortés se centra en las relaciones paternofiliales, el entorno socioeconómico y cultural, así como el nivel educativo que adquieren los estudiantes. Al comprender esos factores, los profesores pueden observar y definir mejor el progreso y el rendimiento educativo. El propio Modelo destaca una conexión interactiva y dinámica entre la sociedad y la educación.

Con este objetivo, las metodologías y las políticas que los países de acogida adoptan para integrar sin problemas a los estudiantes de origen inmigrante en la sociedad y el sistema educativo definen si los estudiantes prosperan o si su integración social fracasa. Algunas estrategias eficaces para ayudar a los estudiantes inmigrantes a integrarse socialmente hacen hincapié en el aprendizaje del idioma, que promueve el desarrollo personal y educativo. Además, la educación temprana y de calidad es un valor fundamental, por lo que es necesario preparar a los profesores para que sus entornos educativos sean más inclusivos (Norberg, 2017).

Caso práctico

Para respaldar la afirmación del párrafo anterior, la autora Moskal (2015) afirmó que la mayoría de los niños tienen un vínculo especial con su barrio y, aunque emigren, siguen estando conectados con esos lugares que les recuerdan su vida cotidiana. Su hogar es el lugar al que sienten que pertenecen, adoptan ciertas prácticas y hábitos, y desarrollan relaciones y redes sociales. Los autores realizaron un estudio empírico que tuvo lugar en Polonia y Escocia, recogiendo datos de las escuelas y de las autoridades locales, involucrando en el estudio a 41 participantes. En concreto, fueron niños de 5 y 17 años, de los cuales 27 eran alumnos de primaria y 14 de secundaria. Los datos se recogieron a través de los dibujos, mapas y relatos de los alumnos inmigrantes, con el objetivo de analizar la vida cotidiana de los estudiantes y explorar sus experiencias durante la transición migratoria. Según esto, el investigador pudo comprender fácilmente basándose en las entrevistas de los niños que, aunque los alumnos intentaban establecer nuevas relaciones y redes sociales, seguía existiendo una conexión entre el país de acogida y el de origen. Adam, de 11 años, declaró (p. 19),

“Aquí voy con frecuencia a la tienda y compro cosas para no aburrirme; en Polonia no podía comprar cosas porque eran demasiado caras, pero tenía amigos y primos con los que jugar”.

Por otro lado, Ralph, de 11 años, mencionó (p.20),

“La ciudad me pareció grande al principio, pero luego se me fue haciendo pequeña. Empiezo a pensar que Escocia es mi país, al que también quiero”.

Sarah (10 años), cuyo lugar de origen es Polonia, dijo (p.22),

“Me voy a Polonia en verano. Me quedo allí con mi madre. También voy al Báltico y veo a mi abuela y a mi primo. Vamos juntos al bosque a recoger setas. Me hace mucha ilusión ir”.

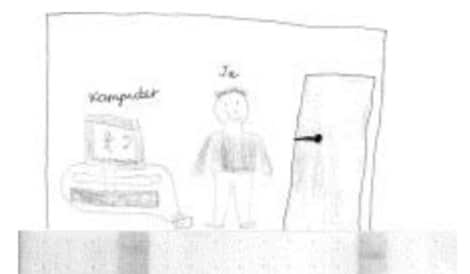

La investigación concluyó que la mayoría de los niños entrevistados consideran que su lugar de origen es más importante en relación con el país de acogida, ya que el sentido de pertenencia y el significado que les aporta su lugar de origen es esencial. El dibujo de abajo pertenece a Matthew (8 años), que dibujó su experiencia en su nuevo hogar. Como se puede ver, el niño aparece en su habitación, utilizando su ordenador. En la pantalla del ordenador hay un teléfono y una persona (Figura 4, p.35).

El caso práctico anterior sirve para comprender a Bhugra y Becker (2005), que sostienen que quienes experimentan la migración, acaban pasando por múltiples tensiones que afectan a su salud mental y a su bienestar. Al tener que readaptarse en una nueva cultura, los niños no tienen más remedio que definir el nuevo concepto de su yo. Por estas razones, para promover entornos escolares inclusivos e interculturales, los profesores deben reconocer los condicionamientos psicológicos de sus alumnos de origen inmigrante. Como afirman los autores (Bhugra y Becker, 2005, p.1), “el estrés posterior a la migración incluye el choque cultural y el conflicto, que pueden conducir a una sensación de confusión cultural, a sentimientos de alienación y aislamiento, y a la depresión… La integración y la asimilación pueden ayudar a reducir los sentimientos de pérdida y dolor a medida que el emigrante empieza a incorporar aspectos de la cultura mayoritaria”. Teniendo esto en cuenta, Spiritus-Beerden (2020) hace mucho hincapié en la salud mental de los niños inmigrantes, afirmando que comprender su condicionamiento mental y proporcionarles una atención adecuada, así como garantizar su integración y adaptación fluida y efectiva en el nuevo entorno social se convierte en un reto cada vez mayor a lo largo de los años.

Para comprender mejor este fenómeno, el autor (Spiritus-Beerden, 2020) se basó en Fazel y Stein (2002), quienes centraron su investigación y análisis en tres etapas de la migración. La primera etapa comprende el período en que los niños viven en su país de origen, la segunda es la etapa en que los niños viajan al nuevo país de forma segura, y la tercera etapa se refiere a la llegada y el asentamiento en el nuevo país, así como a los diversos factores de estrés a los que pueden estar expuestos los niños migrantes. Insistieron en estas etapas para indicar la importancia que tiene la escuela en su fase de transición, y el papel de la escuela en general cuando se habla de la salud mental de los niños inmigrantes. Para profundizar, consideraron que la escuela es una estructura que debe garantizar el cuidado de los alumnos inmigrantes, promover relaciones saludables y, por lo tanto, su inclusión social exitosa. Por decirlo de otro modo, el contexto escolar influye en gran medida en el bienestar mental de los niños inmigrantes, ya que puede mejorar significativamente el progreso de los estudiantes en la educación y fortalecer sus relaciones con otros estudiantes (Spiritus-Beerden, 2020).

En consecuencia, el sentido de pertenencia y bienestar escolar de los niños inmigrantes, así como su resiliencia, son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de definir su inclusión social. La competencia cultural de los profesores es un valor fundamental para promover un entorno intercultural e inclusivo para todos los alumnos (Yang, Cox y Cho, 2019; Prieto, 2012; citado en Spiritus-Beerden, 2020). Para hacer que los estudiantes inmigrantes se sientan integrados en el entorno escolar, los profesores deben tener en cuenta algunos factores esenciales, como asegurarse de que a sus estudiantes inmigrantes les gusta su escuela, que reciben suficiente apoyo de sus profesores y compañeros, y sienten que la escuela y el personal escolar se preocupan por ellos, las redes sociales y las amistades que desarrollan, así como su compromiso y motivación para progresar académicamente (Spiritus-Beerden, 2020). Este último factor puede verse a través de su participación activa y sus buenas notas, como resultados académicos positivos. La autora Spiritus-Beerden (2020) cree que el personal escolar que reconoce las diferencias culturales en sus entornos de enseñanza tiene más probabilidades de crear un impacto positivo en el sentido de pertenencia de sus alumnos inmigrantes y promover un entorno más inclusivo y menos aislado para ellos y sus compañeros.

Además de lo anterior y de hablar de las diferencias culturales y de la importancia de que los profesores sean capaces de reconocer el origen sociocultural de sus alumnos inmigrantes, es esencial que entiendan en primer lugar qué es la discriminación directa e indirecta. Según el Consejo Europeo (2008, citado en Grønne, Savola & Ó Maoláin, 2016, pp. 15-16):

“Existe discriminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable de lo que es, ha sido o sería tratada en una situación comparable por motivos de origen racial o étnico”, o de manera más general, por sus características especiales u opciones

Por otra parte, “se considerará que existe discriminación indirecta cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros sitúen a las personas (de origen racial o étnico) en una situación de especial desventaja con respecto a otras personas”.

Como sostienen los autores Grønne, Savola y Ó Maoláin (2016), la discriminación directa que se produce por parte de los profesores hacia sus alumnos se caracteriza como prejuicio o acoso, ya que estos comportamientos crean la sensación de exclusión y se consideran ilegales ante la ley. Según la OCDE (2018), la adaptación puede ser exitosa cuando los profesores observan que los estudiantes inmigrantes desarrollan sus niveles de habilidad y mejoran en el aula. Sin embargo, la investigación implementada por la OCDE y PISA en 2015 (OCDE, 2018) concluyó que existen factores de riesgo a nivel escolar, que experimentan los estudiantes inmigrantes en todo el mundo. Para dar algunos ejemplos, según la investigación llevada a cabo, se concluyó que los estudiantes inmigrantes que estaban siendo acosados mas frecuentemente eran de la República Eslovaca, Luxemburgo, Estonia, Grecia, España, Irlanda, Lituania, Bulgaria, Croacia y Portugal. En cuanto al grado de injusticia con el que los alumnos inmigrantes se sentían tratados por sus profesores, los datos publicados eran superiores a la media de la OCDE (1,14) y a la UE (1,13) en Estonia, Alemania, Bélgica, Austria, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. El indicador “Mayor probabilidad de que los alumnos inmigrantes hayan recibido comentarios frecuentes de su profesor de ciencias en comparación con los alumnos nativos, teniendo en cuenta el rendimiento en ciencias” (p. 189) fue superior a la OCDE (4,64) y a la media de la UE (4,25) en países como Luxemburgo, Estonia, Lituania, Finlandia, Eslovenia, Bélgica, Suecia y Noruega. En cuanto al indicador “Aumento de la probabilidad de que los alumnos inmigrantes hayan repetido un curso en comparación con los alumnos nativos, teniendo en cuenta el rendimiento académico y el estatus socioeconómico”, los datos publicados fueron superiores a los de la media de la OCDE (4,37) y de la UE (5,68) en la República Eslovaca, la República Checa, Grecia, España, Lituania, Bulgaria, Portugal, Bélgica, Austria, Suecia y Malta. En consecuencia, las percepciones y expectativas de los profesores respecto a los alumnos inmigrantes se reflejan en sus resultados educativos.

El sistema educativo, los recursos y el equipamiento que ofrecen las escuelas, la calidad y la cantidad de los profesionales de la escuela, las actividades extraescolares y la cantidad de tiempo de aprendizaje parecen ser significativos en lo que respecta a la participación de los estudiantes inmigrantes en el proceso de aprendizaje y mejora de su condicionamiento pedagógico (OCDE y PISA, 2018, p.191). La OCDE y PISA han desarrollado un diagrama para explicar cómo se puede promover eficazmente la resilencia de los estudiantes inmigrantes a través de diversas políticas educativas, centrando la atención en tres componentes clave, el entorno de aprendizaje, los recursos escolares y las políticas escolares.

El sistema educativo, los recursos y el equipamiento que ofrecen las escuelas, la calidad y la cantidad de los profesionales de la escuela, las actividades extraescolares y la cantidad de tiempo de aprendizaje parecen ser significativos en lo que respecta a la participación de los estudiantes inmigrantes en el proceso de aprendizaje y mejora de su condicionamiento pedagógico (OCDE y PISA, 2018, p.191). La OCDE y PISA han desarrollado un diagrama para explicar cómo se puede promover eficazmente la resilencia de los estudiantes inmigrantes a través de diversas políticas educativas, centrando la atención en tres componentes clave, el entorno de aprendizaje, los recursos escolares y las políticas escolares.

Otros autores (Burtless, 1996; Nannyonjo, 2007; Nicoletti y Rabe, 2012; OCDE, 2013, 2016a; Suryadarma, 2012; Wei Clifton y Roberts, 2011; citados en OCDE y PISA, 2018) respaldaron que la cantidad de recursos no juega un papel decisivo en el aprendizaje. Lo que más importa es lo bien que se distribuyen los recursos escolares entre los estudiantes inmigrantes para mejorar sus resultados de aprendizaje y crear un entorno más inclusivo e intercultural para ellos y el resto de los estudiantes en el aula. Los profesores y el personal de la escuela deben cuestionar sus políticas y metodologías educativas para saber a qué nivel pueden reforzar la resiliencia social, académica, motivacional y emocional de sus alumnos inmigrantes. Dado que el entorno de aprendizaje está conformado por varias partes interesadas, las políticas y los recursos desarrollados representan a la comunidad en general, no solo a la escuela. Por esta razón, las interacciones y relaciones que se forman dentro de la escuela y las aulas son el efecto creado por la comunidad (OCDE y PISA, 2018). Por lo tanto, Engerström (2009; citado en OCDE y PISA, 2018) ve las escuelas como entornos dinámicos, auténticos e innovadores, mientras que Murray y Malmgren, Cheema y Kitsantas (2005; 2014; citados en OCDE y PISA, 2018), ven la importancia de las “interacciones de apoyo entre profesores y estudiantes, las buenas relaciones entre estudiantes y el fuerte enfoque en el aprendizaje de los estudiantes que caracteriza a las escuelas con un clima disciplinario positivo son particularmente beneficiosas para los estudiantes desfavorecidos” (p. 192).

Si los profesores se preguntan qué deben saber para hacer de sus aulas entornos más inclusivos y reforzar el condicionamiento pedagógico de sus alumnos inmigrantes, el acoso escolar debe tenerse en cuenta. Otra investigación de la OCDE y PISA (2018) de 2015 en 40 países indicó que los estudiantes migrantes que experimentan acoso de forma regular tienen menos probabilidades de alcanzar altos niveles de competencia. Para ser más específicos, este fenómeno se observó en Croacia, República Checa, Grecia, Luxemburgo, Montenegro, Portugal, República Eslovaca y España, donde los estudiantes inmigrantes tenían un 8% menos de probabilidades de alcanzar la competencia académica de base. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que estos comportamientos discriminatorios afectan en gran medida al nivel de pertenencia que los alumnos inmigrantes experimentan en sus escuelas y a los niveles de satisfacción vital en general. Para concluir, Spiritus-Beerden (2020) afirmó que los profesores son responsables de encontrar formas eficaces de promover el sentimiento de pertenencia en sus aulas, estableciendo la resiliencia para que puedan fortalecer el bienestar de sus estudiantes migrantes. El sentimiento de conexión es esencial, así como la creación de interacciones y relaciones significativas, vínculos interpersonales, mayor autoeficacia y estima.